文、图/龅牙赵

(引言)不管是政治地位、还是经济地位,纸币这这么伟大的一个发明,都轮不到成都这样西南边陲的城市来完成。但是为什么,偏偏就是成都呢?

一

大家在历史书上学到过一个知识点:世界上最早的纸币,叫“交子”,在北宋年间出现在成都地区。具体地说来,是在北宋真宗咸平年间(998—1003年)就由成都民间自主发行、然后到了北宋仁宗天圣元年(1023年)被官方正式承认。这个时间,比世界第二早了600多年。

北宋的首都叫东京,在河南开封,是北宋的政治、经济中心。除了开封,北宋还有三个陪都,分别是北京大名府(今河北大名)、西京洛阳府(今河南洛阳)、南京应天府(今河南商丘)。除了这些城市,今天的南京、扬州、杭州等都是当时非常繁华的大城市。

按道理来讲,不管是政治地位、还是经济地位,这么伟大的一个发明,都轮不到成都这样西南边陲的城市来完成。但是为什么,偏偏就是成都呢?

要回答这个问题,我们必须要先弄明白一个道理,为什么会出现纸币。

二

在纸币出现之前,人们使用的货币是按照货币材料的实际价值来排列的,主要有以下几种:金、银、铜、铁。是的,确实有铁钱这种货币的形式出现,而且历史悠久,虽然它最先是以假币的形式走上历史舞台的。

到了北宋初年,这几种货币在全国都是公开流通的,当然最主要的货币还是金、银、铜三种贵重金属。但是我们都知道,宋代的商业特别发达,经济总量上升到一个程度之后,政府就发现了一个很严重的问题:作为货币的金、银、铜等贵重金属的数量,满足不了市场流通的需求了。

换句话来说,商品太多,找不到足够的贵重金属来铸造货币了。

这事儿搁到今天就特别好解决,印钞票就可以了。但是那时候的探矿技术、采矿技术、冶炼技术远远没有今天发达,于是,历史悠久的铁钱就大规模地出现到了市场上参与流通。也就是说,铁钱的身份,从假币摇身一变,成了合法的货币了。

三

既然政府允许铁钱流通,那么全国都应该可以使用铁钱,但是政府下了一个很奇怪的命令——把四川划为经济特区,在这个特区里,只能用铁钱,不能用金、银、铜钱。

为什么这么做——

第一,四川人有钱。朝历代都是中央政府的财政大后方。北宋的开国皇帝赵匡胤灭掉后蜀孟昶之后,发现他的马桶都是镶五彩钻的,一边装个样子勃然大怒,一边暗暗在盘算:“原来四川人这么有钱啊!好,加重四川地区的税收,然后把他们的金、银、铜都给我运到开封,我打仗的时候要用。”

经过几十年的大肆搜刮,四川的金、银、铜已经少得可怜。但是经济还是要运行,货币不够用,怎么办?用铁钱吧。于是,中央政府在四川开办了铸币厂和铁钱管理局,专门负责铁钱在四川的生产和流通,然后又把江南、湖广地区的铁钱逐步都收拢到四川来使用,终于把四川变成了一个只能流通铁钱的特殊区域。

第二,四川地处边陲。大家看看北宋的版图就知道,四川自古以来就号称“蜀道之难难于上青山”,山高路险易守难攻,是一个很重要的位置,西南是大理国,西边是吐蕃(也叫乌斯藏),西北是回鹘、羌人,偶尔还要面对北方来的契丹人。打仗的时候,这些人要来抢东西;不打仗的时候,这些人要来做生意。不管是抢东西还是做生意,都有可能让自己的金银铜这样的硬通货流通到外国去。

在那个特殊的年代,这是很恐怖的行为。一旦竞争对手(尤其是北方的游牧民族)手里有了大量的金银铜,这些是可以直接变成军饷的。

既然有这么大的风险,所以,中央政府决定,在四川这个特别敏感的地区,只能使用铁钱。

四

宋代的中央政府是如此的小心翼翼,以至于到了北宋末年徽宗崇宁年间(1102—1106年),他们连铁钱都不敢使用,担心金辽把铁钱拿过去直接熔化铸造成兵器,所以在铁钱里面掺锡,谓之“夹锡钱”。这种掺锡的铁钱,又脆又粉,别说做兵器了,做碗都担心碎掉。

既然四川成为了这么一个奇葩的经济特区,苦的肯定就是老百姓了。

铁钱刚刚流通的时候,10个铁钱兑换4个铜钱,后来逐渐变成10个铁钱兑换1个铜钱,黑市最猖獗的时候,14个铁钱才能兑换一个铜钱。铜钱的购买力本来就不强,现在换成铁钱就更悲剧。

我打个比方,以前到街上去扯几尺绢给老婆做新衣服,需要带300个铜板,但是现在就需要带3000个铁钱。同学,你晓得1000个铁钱有多重吗?铸币厂如果不短斤少两、使用过程中如果不大规模磨损,应该是现在的25斤重。3000个铁钱,就是75斤。给老婆买几尺绢要带75斤钱上街,如果没有小推车,我估计一般的男人都不怎么愿意。

这还仅仅是街面上的小宗交易,万一你要买房子、娶老婆、做生意,那简直就是遭大罪了,你得雇人推着车运钱过去交易,那都不是数钱数到手抽筋,是搬钱搬到全身抽筋。

携带不方便是一个很重要的原因,但是还有一个更重要的原因,铁矿比金银铜矿普及得多,虽然说不上取之不尽用之不竭,但是用来铸币是完全有富余的。一方面政府拼命铸造铁钱,相当于央行滥发纸币;另一方面民间也私自铸币,相当于制作假钞。

双管齐下出现了巨大的通货膨胀,很快就把四川的经济搞得快要崩溃了。

五

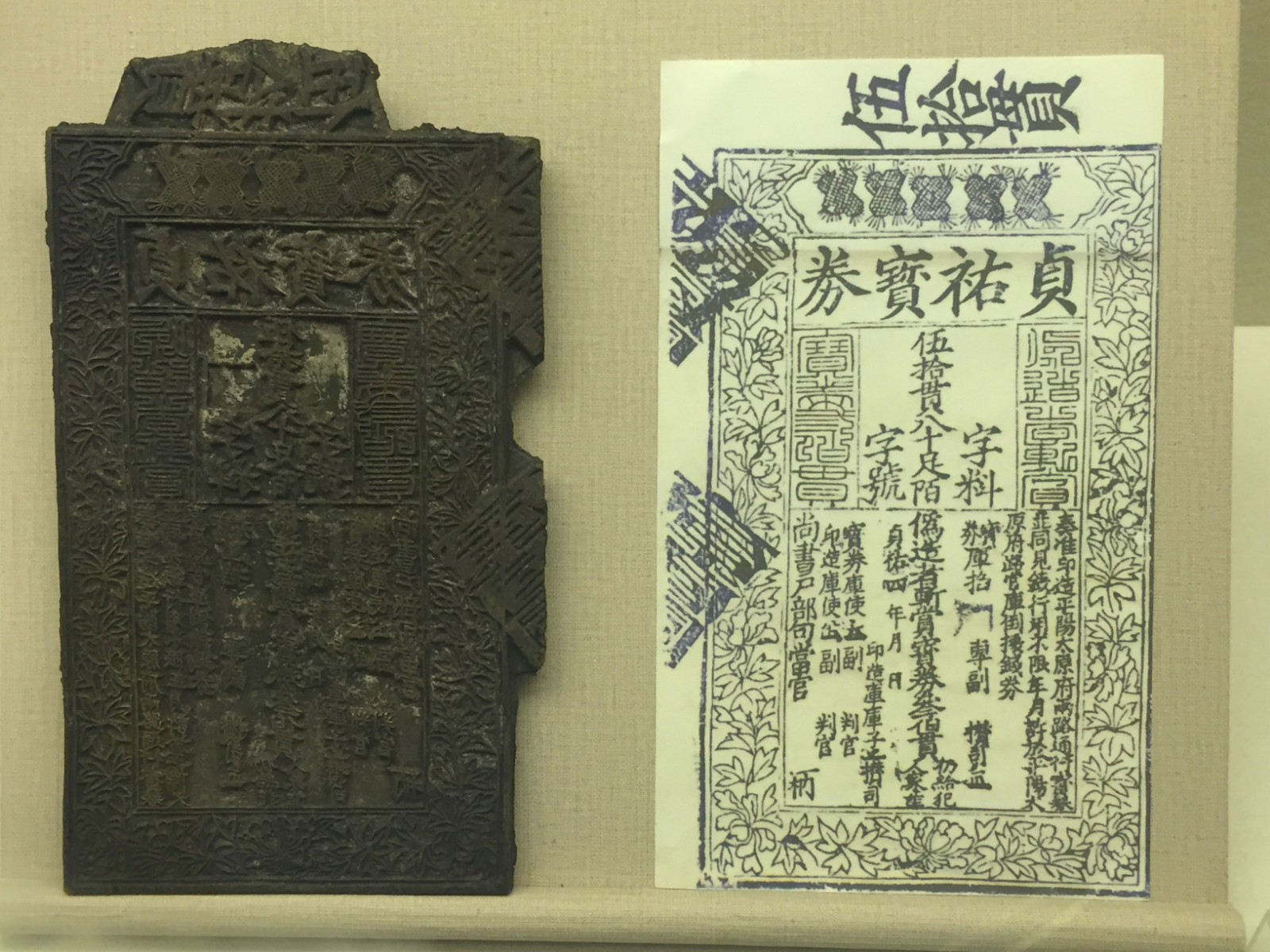

在这样的情况下,一群懂经济的四川商人和银行家决定想个办法来扭转这个不利的局面。咸平年间,他们做了这么一个尝试:先把钱存到某个钱庄里,由钱庄给他们出具一个防伪的纸质收据,然后用这个收据去付款,收款人拿着这个收据到钱庄去提取现金。当然,钱庄也不能白做这件事儿,他们要收取一定比例的佣金。这个收据,就叫做“交子”。

这个流程,已经非常具有现代货币流通的感觉了。

既然已经是纸币了,就要解决两个问题:发行机构的问题,交易信用的问题。你不能随随便便一个人鬼画桃符一张纸就说是交子拿到大街上买肉吃,那不科学,人家不认账;你也不能想写多少就写多少,到时候提不了这么多现金事情又要闹大。

所以,这时候,必须中央政府出手了。

景德年间(1104—1107),益州知州张泳决定要规范一下交子市场,把滥发纸币的、兑现困难的、携款潜逃的、佣金太高的不法商贩都清除出去,留下了16家钱庄和商铺,给予他们发行和兑换交子的权利。

大中祥符元年,也就是公元1008年,交子终于作为政府认可的货币出现在了市场上。到了宋仁宗天圣元年(1023年),中央政府也发现了使用交子的便捷,于是由政府牵头在成都发行了“官交子”,流通范围在整个四川,还拨了36万贯钱作为准备金(蛮专业的,并不是想弄多少就弄多少)。

如果说成都16家钱庄和商铺发行的交子只是民间交易凭证的话,那么1023年发行的官交子,就真正算得上是央行发行的纸币了,就类似于我们今天使用的钞票。

后记>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

这一张看上去毫不起眼的楮树皮做成的纸,成为了世界经济史上一个划时代的产物。它出现在四川并不是偶然,完全是当时北宋政府的经济政策、外交政策、军事政策的综合因素的产物。

其中更重要的,是四川人民为了维持北宋中央政权的稳定和繁荣,做出的巨大牺牲,以及他们在面对这种区域歧视的经济政策时做出的伟大尝试。

(本文摘自《少年先锋报·精读初中生》,未经许可,任何机构和个人不得使用、转载、刊登。)